有部電視叫《圍屋里的女人們》講的是一群寡婦的寂寞生活,那種無奈與心酸,那種傳統的封建習俗,那種禁錮的思想,束縛著一個又一個渴望幸福的女人們。與男人約會被視為一種不貞,不潔的象征,甚至還被處以極刑,迂腐致極。今天重慶青年旅行社為你呈現一個真實的寡婦村。(轉自大渝網)

被叫做“寡婦村”的福建漳州東山縣銅缽村,看上去與島上其他村落沒什么不同,不知是不是在傍晚抵達的緣故,夕陽下的村子特別寧靜。路邊的草有些蕪雜,一路上沒見有其他人走過,甚至也沒見到蹣跚的雞鴨。

寡婦村展館 記錄寡婦們的心酸歷史

記者在進村前就被告知:不要在這里提“寡婦村”這三個字。即便這個名字,已經被世人叫了幾十年。

“寡婦村”展覽館館長黃鎮國說,“寡婦村”這三個字,是要加引號的。當年村里91名女子“被寡婦”時,她們的丈夫都還在人世。

是啊,丈夫還活著,哪個妻子愿意被叫做“寡婦”呢?不管愿不愿意,她們的命運都無一例外的在1950年5月 10日的那個慘痛的夜晚被改寫。

那一晚,已成潰敗之勢的國民黨殘軍退至福建沿海的東山島,將島上能抓到的青壯年男子全部集合,強行讓他們加入國民黨軍隊,并被掠到臺灣。

年齡從17歲到55歲,銅缽村被抓走了147個男人。其中已婚者91人。

寡婦村展館 記錄寡婦們的心酸歷史

男人們在驚懼中踏上了完全陌生的土地,女人們在慌亂和哭泣中甚至來不及握一下丈夫的手。不管這夜之前是甜蜜美滿還是剛拌了嘴,鬧了別扭,所有的夫妻都在這一夜后變成了隔海相望的牛郎織女。

天上一條銀河,地上一彎碧海。黃鎮國說,牛郎織女每年還能見上一面,可他們,幾十年都不能相見。

1987年,海峽開放探親后,當年被“拉壯丁”的人們才陸續回到銅缽村。

然而,“回歸”和“團圓”、“團圓”與“幸福”,并不是對等詞匯。

黃鎮國把91個女人的命運大概分成了三類:有的當日一別,即成永別。或是妻子在等待中故去,或者等來了一捧丈夫的骨灰。有的得以團聚,落葉歸根--這一種,只是少數。第三種,黃鎮國說,這是“一家兩制”:臺灣的丈夫回來了,也帶回了臺灣的妻子。這種情況,在銅缽村占半數以上。

寡婦村展館 記錄寡婦們的心酸歷史

漂泊在異鄉的男子大多娶妻生子重建家庭,而銅缽村的女人們,幾乎都在孤獨地等待中堅貞隱忍地度過一生。有女人在,就有家。黃鎮國說,這些女子撐起了家,撐起了等待,也撐起了銅缽村。

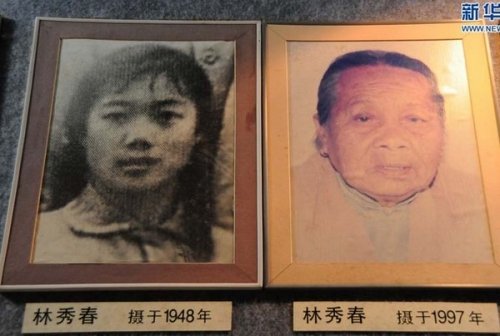

展覽館內展有這些夫妻的照片。左下角的林招玉笑容率真得像個孩子,特別燦爛。她與丈夫分別時29歲,1987年,已在臺灣重組家庭的丈夫黃韻奇返鄉,1990年林招玉隨丈夫到臺灣定居,過起了“一家兩制”的生活,這個家庭里,臺灣妻子比大陸妻子年輕29歲。

然而,僅僅三個月后,由于不適應臺灣的生活,林招玉就又返回了銅缽村。

漫長無望的等待與聚而又散的分離,說不清哪一種更殘酷、更傷痛。

黃鎮國在展館內鑲上了一面醒目的、敲裂了的鏡子,意為:破鏡終難重圓。

寡婦村展館 記錄寡婦們的心酸歷史

我們沒有去驚擾目前還在世的那些老人的生活,幾十年后回憶起那慘痛的一夜,有的老人還會忍不住落下淚來。

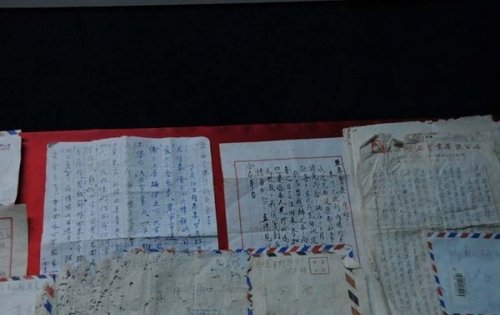

黃鎮國也經歷了“抓丁”之夜,只不過那時的他,還是襁褓中的嬰孩。而后識文斷字的他,為這些守活寡的女人給海的那一邊寫信,最初沒有通郵,信件要輾轉經過新加坡、馬來西亞等地,委托當地華僑轉寄,才能送達彼岸。

做了幾十年“代筆人”,黃鎮國最大的感受是:離別最苦。聽了一輩子生離死別故事的黃鎮國已經年過花甲,平日里寄情于書畫的他給自己取的筆名為“靜谷”,意圖為超脫人間悲歡離愁。

只是那抹蒼涼的底色,早已凝固在他的字里行間,凝固在村莊的暮色里,凝固在91個女人的生命中,無法散去。

寡婦村展館 記錄寡婦們的心酸歷史

寡婦村展館 記錄寡婦們的心酸歷史

寡婦村展館 記錄寡婦們的心酸歷史

寡婦村展館 記錄寡婦們的心酸歷史

寡婦村展館 記錄寡婦們的心酸歷史

友情鏈接: